Prinzipien erwachsenengerechten Lehren und Lernens

Auf didaktischer Ebene spiegeln sich umfassende Ansätze wider, die Lebensphasenorientierung, Diversität-Inklusion und Migration berücksichtigen. Die Lebensentwürfe und Bedürfnisse der Lernenden rücken in den Mittelpunkt. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, haben sich in der erwachsenenbildnerischen Theorie und Praxis verschiedene Prinzipien erwachsenengerechten Lehren und Lernens etabliert.

Prinzip der TeilnehmerInnenorientierung

TeilnehmerInnenorientierung (im folgenden TN-Orientierung) wird schlichtweg als das Leitprinzip in der Erwachsenenbildung gesehen, wenngleich auch vieles darunter verstanden werden kann. Grundsätzlich verweist TN-Orientierung auf den Umstand, „nicht den Lernstoff, sondern seine Bedeutung für die TeilnehmerInnen zum Angelpunkt didaktischer Planung zu machen" (Bastian 1989, S.89).

In lerntheoretisch didaktischen Modellen betont TN-Orientierung die Subjektivität der Lernenden und ihre Bedürfnisse. Einen zentralen Stellenwert nimmt bei der Prozessgestaltung von Lehr-Lern-Situationen die Passung von Lehrverhalten und Lernverhalten ein (vgl. Siebert).

Im Diskurs der sogenannten Ermöglichungsdidaktik wird dieser Anspruch in der Transformation der KursleiterInnen/-ReferentInnenrolle in die Funktion des Lerncoach, LernberaterIn bzw. LernbegleiterIn augenscheinlich. Lernarrangements, Methodenauswahl und neue Rolle der Unterrichtenden fokussieren zunehmend ausschließlich auf Formen selbstgesteuerten Lernens. Diese Interpretation von TN-Orientierung wird explizit in den BRP-Curricula und BRP-Leitfäden aufgenommen.

Im Verständnis bildungstheoretischer Didaktik bedeutet TN-Orientierung eine Orientierung an den jeweiligen Deutungsmustern der TeilnehmerInnen. Es geht im Kern um die Einbeziehung ihrer Lernbedürfnisse, speziell um die Bedeutung von Bildungsinhalten für die Lernenden. Diese Deutungsmuster, die als Repräsentant der subjektiven Seite im didaktischen Prozess gesehen werden können, dürfen aber nicht verabsolutiert werden. Der objektiven Seite, die der Lerngegenstand einfordert, kommt ein unveräußerliches Eigenrecht zu. Erwachsenenpädagogisches Handeln erfordert „didaktische Reduktion und Rekonstruktion" (Tietgens 1980, S.217), zentrale Aufgabe des Erwachsenenbildners ist, zu kommunizieren und gegenzusteuern.

Da die subjektiven Deutungsmuster der Lernenden immer auch die Lernfähigkeit einschränken (vgl. ebd., S. 208), da die Welt nur von einer ganz bestimmten Perspektive aus wahrgenommen wird und andere Perspektiven auf die Welt (die vielleicht dem Lerngegenstand objektiv gemäßer sind) damit übersehen werden, ist es Aufgabe im Bildungsprozess, zu einer „Auflockerung" der Deutungsmuster zu kommen (vgl. ebd., S. 209). TN-Orientierung bedeutet in diesem Sinne Partizipation und nicht bloß subjektive Bedürfnisbefriedigung. Ziel von Bildung ist vielmehr Erkenntnisgewinn hinsichtlich des Lerngegenstands.

Bildungstheoretische Interpretation von TN-Orientierung durchzieht das ePSA-Curriculum und verschiedene Handreichungen dazu. Vor allem der explizite Hinweis in unterschiedlichsten Zusammenhängen auf fach- bzw. selbstreflexive Lehr- und Lernformen erscheint dabei augenscheinlich.

Ebenso scheint im Kursalltag der Studienberechtigungsprüfung ohne einen bildungstheoretischen Ansatz von TN-Orientierung vor allem die Auflösung der Differenzen zwischen alltags- und wissenschaftssprachlicher Deutung von Fachbegriffen und fachspezifischer Phänomene schwer leistbar.

Prinzip der Erfahrungsorientierung

Erwachsene sind eingebunden in soziale (z.B. familiäre) und berufliche Bezüge, ggf. auch in politische Kontexte. Bezogen auf Bildung bedeutet dies, dass Erwachsene bereits über (meist vielfältige) Erfahrungen in Bezug zu (neu) dargebotenen Bildungsinhalten verfügen. Lernen Erwachsener – vor allem organisiertes Lernen – sollte daher an diesen Erfahrungen anknüpfen.

Erwachsenengerechtes Lehren kann daher Bildungsinhalte nicht einfach in Vortragsform vermitteln, sondern einen Rahmen schaffen, in dem sich Lernende aktiv mit diesen Inhalten und deren Bedeutung für sie auseinandersetzen können. Je eigene Erlebnisse, Gedanken und Deutungen zu den „neuen" Inhalten können dadurch aktiv im Lehr-Lern-Prozess eingebracht werden.

Das Prinzip der Erfahrungsorientierung wird oft mit dem Begriff „Anschlusslernen" verknüpft. Der Begriff Anschlusslernen wurde in der EB in den 1970er Jahren im Bereich der Weiterbildung betrieblicher Interessensvertreter eingeführt und bezog sich auf die Vorstellung, dass TeilnehmerInnen bereits über bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, an die im Interesse des konkreten Weiterbildungsziels angeknüpft werden kann.

Das Konzept des Anschlusslernens hat sich in der EB durch den Gedanken, dass Lernen an Vorhandenes anknüpft, weiterentwickelt und ausdifferenziert und unterscheidet heute vier Aspekte, an die Lernen anschließen kann:

- Vorwissen: erworbene Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen;

- Erfahrung: kognitive, biografische und sinnliche Bezüge;

- Interessen: konkrete Interessen und Erwartungen;

- Lebenswelt: lebensweltlicher Kontext (Problem- und Alltagssituation).

Wenn unter Erfahrungsorientierung ähnlich wie unter der bildungstheoretischen Prämisse von TeilnehmerInnenorientierung ein emanzipatorischer Anspruch verstanden wird, muss Erfahrungsorientierung aber als Prinzip verstanden werden, das gegen von eigenen Erfahrungen entfremdete Lernprozesse wirkt.

Ebenfalls in den 1970er Jahren wurde in der Diskussion um Konzepte erfahrungsorientierten Unterrichts im schulischen Bereich Kritik an reiner Sachvermittlung von Inhalten formuliert. Diese Kritik fokussierte vor allem in folgenden Punkten (nach Scheller 1981, S.29ff):

- Lernende können viele Inhalte kaum oder überhaupt nicht mehr mit den eigenen sinnlichen Erfahrungen in Verbindung bringen.

- Die meist rein sprachliche Aneignung von Inhalten verhindert eine sinnliche Auseinandersetzung mit diesen.

- Dies führt zusätzlich dazu, dass die sozialen Beziehungen der Lernenden und Lehrenden ritualisiert sind. Dadurch werden Bedürfnisse und Interessen der Lernenden und deren Erfahrungen im Zusammenhang mit Bildungsinhalten kaum berücksichtigt.

Entgegen diesem entfremdeten Lehr-Lern-Kontext soll erfahrungsorientierter Unterricht Sach-, Sozial- und Selbsterfahrung ermöglichen.

Prinzip der Lebensweltorientierung

Bereits in den 1960er Jahren wurde durch Paolo Freire der Begriff der Lebensweltorientierung in der Erwachsenenbildung aufgenommen. Erziehung und Bildung ist für ihn immer politisch und kann so zur „Befreiung" der Unterdrückten beitragen. Dies sei aber nur möglich, wenn sie an den Lebensbedingungen und der Lebenssituation der zu befreienden Menschen ansetze. Er spricht dabei von einer Pädagogik mit den Unterdrückten im Gegensatz zu einer Pädagogik für die Unterdrückten (vgl. Freire 1973, S.34f.) Von den tatsächlich unterdrückerischen Verhältnissen brasilianischer Kolonial- und Diktaturgeschichte abstrahiert, gilt Freires Forderung immer noch.

Lebensweltorientierung ist bei diesem Ansatz eng mit Erfahrungsorientierung verwoben. Wollen Lehr-Lernprozesse emanzipatorisch wirken, müssen sie inhaltlich und methodisch an Erfahrungen, Fragen und Problemen der konkreten Lebenswelt der Lernenden anknüpfen. Deutungen bestimmter Inhalte reflektieren, von ihnen betroffen werden und Stellung beziehen kann beispielsweise für Dewey kein individualisierter Akt sein. Jede/r Lernende lebt in einer Gemeinschaft (Familie, Kultur, Gesellschaft, Staat). Auf institutionalisiertes Lernen bezogen, besteht der Lehrstoff folglich „in erster Linie aus denjenigen Sinngehalten, die dem gegebenen Gemeinschaftsleben Bedeutung verleihen." (Dewey 2000/1916, S.256) Obwohl das Gemeinschaftsleben historisch ist, wäre es aber falsch, bloß eine besondere Auswahl der Gemeinschaftserfahrung vorzugeben, denn nur in aktiver Beteiligung und im Verkehr mit Anderen kann Wissen in Erfahrung verknüpft und so dem Stoff Bedeutung/Sinn gegeben werden.

Prinzip der Verwendungsorientierung

Steht bei der Erfahrungs- und Lebensweltorientierung die Frage im Mittelpunkt, welche Bedeutung der Lerninhalt bereits jetzt im Leben der Lernenden hat, so stellt sich bei der Verwendungsorientierung die Frage, welche Bedeutung er für die Zukunft der Lernenden haben wird. Grundsätzlich ist Verwendungsorientierung nicht auf ökonomische Verwertbarkeit ausgerichtet, sondern fasst so etwas wie praxisbezügliche Zukunftsperspektive des Lerninhalts zusammen.

Prinzip der Kompetenzorientierung

Kompetenzorientierung in pädagogischen Zusammenhängen ist einerseits nichts grundlegend Neues, andererseits scheint sich um den Begriff Kompetenz seit der Jahrtausendwende ein neues unterrichtspraktisches und bildungspolitisches Paradigma zu formen. Im schulischen Bereich bilden Kompetenzmodelle die Grundlage von Bildungsstandards und der standardisierten Reife- und Diplomprüfung („Zentralmatura"), ebenso rückt im berufsbildenden Bereich und in der Erwachsenenbildung Kompetenz als Wissen und Handeln verbindendes Lehr-/Lernziel in den Mittelpunkt und konsequenterweise basieren schulische (PISA) und erwachsenenbildnerische (PIAAC) Vergleichsstudien auf Kompetenzmodellen.

In der Erwachsenenbildung scheint Kompetenzorientierung mit dem Credo der Verbindung von Wissen und Können als praktische Anwendung in realen Situationen das Prinzip der Verwendungsorientierung abzulösen. Eine grundlegende Problematik des Kompetenzbegriffs besteht aber darin, dass seine pädagogische Ausformung recht unterschiedliche Bestimmungen erfährt.

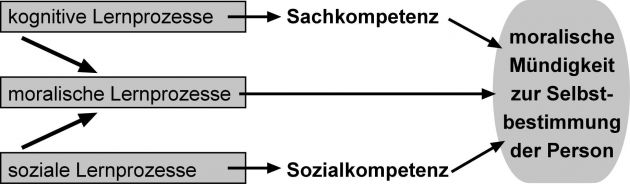

Der Begriff Kompetenz wird im deutschsprachigen Raum in die Pädagogik erstmals von Heinrich Roth im zweiten Band seiner Schrift zur „Pa?dagogischen Anthropologie" (1971) eingebracht. Roth übernimmt darin, trotz Kritik an geisteswissenschaftlicher Pädagogik, deren Bildungsziel von moralischer Mündigkeit zur Selbstbestimmung der Person. Mündigkeit bedeutet für Roth aber nicht die Entwicklung geistiger Kräfte, sondern ist für ihn Ausdruck „kritisch-verantwortungsvoller" und „kritisch-kreativer" Handlungsfähigkeit. „Mündigkeit, wie sie von uns verstanden wird, ist als Kompetenz zu interpretieren, und zwar in einem dreifachen Sinne: a) als Selbstkompetenz (self competence), d.h. als Fähigkeit, für sich selbst verantwortlich handeln zu können, b) als Sachkompetenz, d.h. als Fähigkeit, für Sachbereiche urteils- und handlungsfähig und damit zuständig sein zu können, und c) als Sozialkompetenz, d.h. als Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig und also ebenfalls zuständig sein zu können." (Roth 1971, S. 180) Grundlegend für die Beziehung dieser Bereich ist, dass es für Roth keine Entwicklung zur Selbstkompetenz ohne Entwicklung zur Sach- und Sozialkompetenz geben kann.

Abb.1: Kompetenzmodell nach Roth

Grafik: Christian Nowak

Bestimmte Aspekte von Roths Kompetenzmodell bilden die Grundlage aktueller Kompetenzmodelle: (1) Moralische Mündigkeit zur Selbstbestimmung als Leitziel von Bildung, konkretisiert als Handlungskompetenz, welche in Lernprozessen wechselseitiger Formung von Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz bestimmt wird und (2), dass diese Lernprozesse durch aufeinanderfolgende Lernstufen, die jeweils eine höhere Ausprägung der Kompetenz beschreiben, gekennzeichnet sind wodurch eine Operationalisierung von Lernzielen ermöglicht wird.

Handlungsorientierte Kompetenzmodelle fokussieren dabei auf den ersten Aspekt, kognitive Kompetenzkonstrukte auf den zweiten Aspekt.

Handlungsorientierte Kompetenzmodelle

Vor allem in der schulischen als auch der erwachsenenbildenden beruflichen Bildung liegen handlungsorientierte Kompetenzmodelle neuen curricularen Konzepten zugrunde (vgl. exemplarisch Schlögl et al. 2015). Vor allem Josef Rützel hat im Kompetenzdiskurs in der beruflichen Bildung wesentliche Beiträge für eine Verschränkung von Handlungsorientierung und dem Kompetenzbegriff geleistet. Dementsprechend wird als Bildungsziel (berufliche) Handlungskompetenz definiert und zwar im Sinne der Fähigkeit und Bereitschaft des Menschen, in beruflichen Situationen sach- und fachgerecht, persönlich durchdacht und in gesellschaftlicher Verantwortung zu handeln.

In ausdifferenzierten Modellen (z.B. Bader 2004, S. 20/21) umfasst (berufliche) Handlungskompetenz neben Fachkompetenz (Verhältnis Individuum-Sache/Inhalt) auch Human(Personal)kompetenz (Verhältnis Individuum-beruflich/privates Umfeld) und Sozialkompetenz (Verhältnis Individuum-soziale Beziehungen). Handlungsorientierte Kompetenzmodelle implizieren grundsätzlich keinen standardisierten Vergleichsanspruch. Das Erreichen von Lernzielen kann durch verschiedenste Instrumente, wie handlungsorientierte, nicht standardisierte aber an Lernzielen orientierte Testaufgaben, Präsentationen, Portfolios oder schriftliche Arbeiten erfasst werden.

Curriculare und didaktische Orientierung an handlungsorientierten Kompetenzmodellen finden sich im 2. Bildungsweg im Bereich der Basisbildung und im erwachsenengerechten Pflichtschulabschluss.

Kognitive Kompetenzmodelle

Kognitive Kompetenzkonstrukte bilden vor allem im allgemein schulischen Bereich die Grundlage für neue curriculare und bildungspolitische Entwicklungen (vgl. exemplarisch BIFIE 2015).

Kompetenz ist hier „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernten kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können". (Weinert 2002a, S. 27f.)

Eckhard Klieme und Detlev Leutner haben ausgehend von der Frage: „Wie lassen sich Kompetenzmodelle und darauf basierende psychometrische Modelle in konkrete empirische Messverfahren übertragen?" (Leutner/Klieme 2006, S.9) ein für den Unterricht kompatibles Kompetenzmodell konstruiert.

Schulische Fächer werden zu spezifischen Kompetenzdomänen erklärt, für die jeweils verschiedene Kompetenzdimensionen (= Anwendungs-/Handlungsbereiche) beschrieben werden. Kompetenzdimensionen der fachspezifischen Domäne Mathematik wären beispielweise „Darstellen und Modellieren", „Operieren und Problemlösen", „Interpretieren und Dokumentieren" und „Argumentieren und Begründen". Zusätzlich beschreiben Kompetenzniveaus welche konkreten situativen Anforderungen bei welcher Ausprägung einer Kompetenz bewältigt werden können.

Dieses Konstrukt aus Zusammenspiel von Domäneninhalten, Kompetenzdimensionen und Kompetenzniveaus soll eine objektivierbare Formulierung standardisierter Test-Items ermöglichen.

Curriculare und didaktische Orientierung an kognitiven Kompetenzkonstrukten finden sich im 2. Bildungsweg in der Berufsreifeprüfung. 2010 wurde für anerkannte Berufsreifeprüfungs-Lehrgänge in der EB eine eigene Verordnung über kompetenzbasierte Curricula verabschiedet und ab 2017 werden die schriftlichen Prüfungen im Rahmen der standardisierten Reifeprüfung abgelegt.

Alles zur Online-Didaktik

Planen Sie ein digitales Lernangebot für Erwachsene und möchten didaktische Grundlagen berücksichtigen? In der Themensammlung "Online-Didaktik in der Erwachsenenbildung" finden Sie zahlreiche Anregungen und praktische Gestaltungshilfen für Ihre Online-Bildungsveranstaltung.

» Themensammlung Online-Didaktik