ChatGPT als Lernwerkzeug: Wer trainiert hier wen?

Achtung Falle! Chatbots kompetent einsetzen

Sprachmodelle im Chatbot-Format wie etwa ChatGPT beantworten (scheinbar) all unsere Fragen. Für Lernende klingt dies verführerisch, und Schreibaufgaben erledigen sich fast von allein. Lehrende zweifeln womöglich an ihrer Existenzberechtigung, zumindest wenn es nicht um haptische Tätigkeiten geht. Dabei antworten KI-Chatbots sprachlich überzeugend, aber manchmal auch falsch. Was für die einen nach Utopie klingt, ist für die anderen Dystopie. Aktuell trifft keines der Extremszenarien zu. Klar ist aber, dass die Nutzung von Chatbots alltäglich werden wird. Die Ertüchtigung von Lehrenden und Lernenden ist daher unumgänglich.

Wer fragt, führt!

Chatbot-Nutzer*innen müssen zunächst wissen, welche Fragen sie im Eingabefeld stellen dürfen. Verzichtet werden muss auf Fragen, die aus regulatorischen Gründen (Firmenpolicy) nicht erlaubt sind sowie auf solche, die sich aus ethischen Gründen verbieten (zum Beispiel Anleitungen für kriminelle Handlungen). Auch auf Fragen, die ein Chatbot aufgrund seiner Datenbasis nicht korrekt beantworten kann, sollte verzichten, wer ein valides Ergebnis braucht. Die Eingabe von personenbezogenen Daten oder vertraulichen Informationen ist immer problematisch. Je präziser eine Frage ist, desto besser fällt die Antwort aus. Aber wie im richtigen Leben muss auch das präzise Fragenstellen geübt werden.

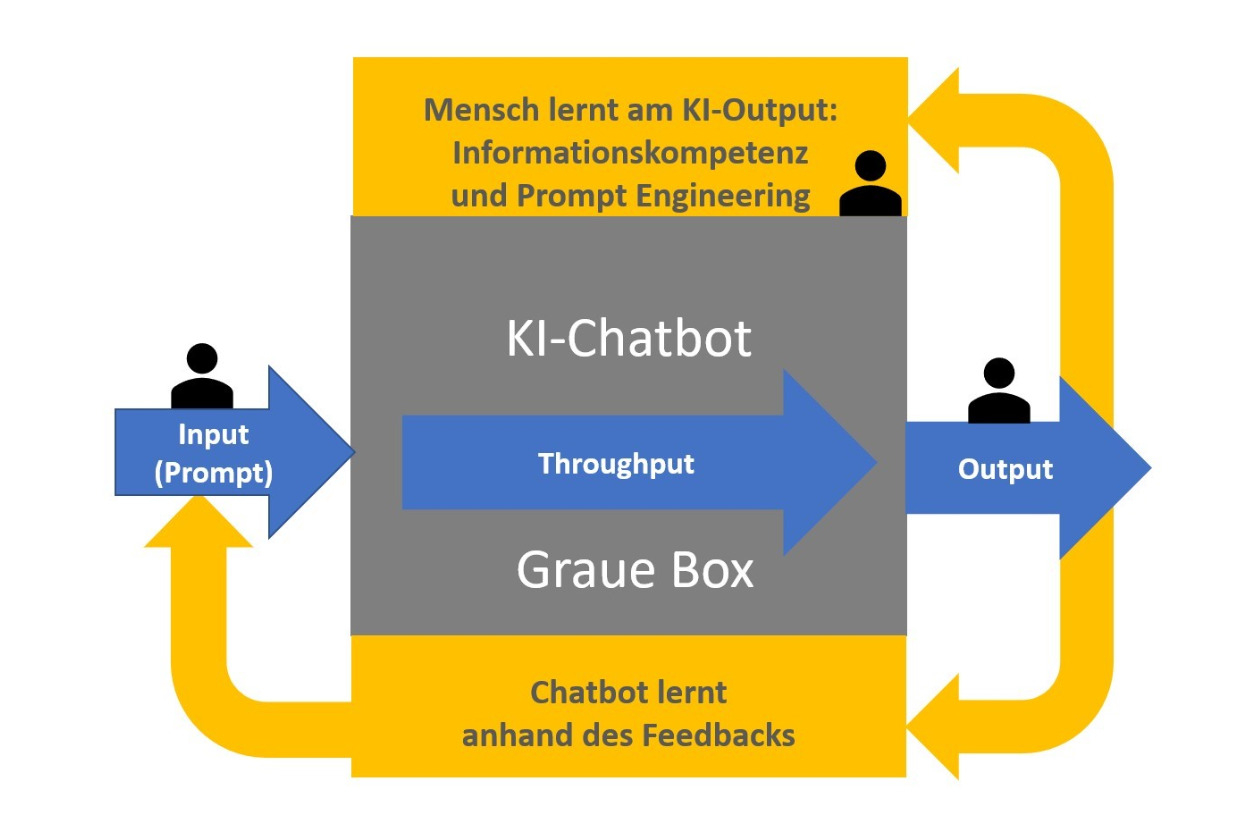

KI-Prozesse verstehen

Moderne KI-basierte Chatbots sind trotz diverser Forderungen nach Transparenz eine „graue Box“. Die Algorithmen und voreingestellte Filter sind nur teilweise bekannt, und die genauen Lernprozesse in großen neuronalen Netzen entziehen sich auch der Kenntnis ihrer Urheber*innen. Wichtig ist jedoch auch für Laien, die Grundlagen von KI zu verstehen, um Fallstricke zu erkennen. Interessierte können diese Grundlagen auch ganz ohne Computer erwerben, wie eine Lernunterlage der Universität Erlangen-Nürnberg zeigt. Grundsätzlich ist klar, dass KI-Anbieter wirtschaftliche Interessen verfolgen und nicht frei von politischen Einflüssen sind. Das sollte man bei der Interpretation aller KI-Angebote und KI-Ergebnisse bedenken.

Grafik: CC BY-SA, Wolfgang König, basierend auf der Grafik "Graue-Box-Modell der Chatbox-Didaktik", http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11422.00321/1, entwickelt im BMBF-geförderten Projekt "Netzwerk Q 4.0 in MV-Schwerin".

Chatbot-Orakel deuten: eine Aufgabe für Menschen

Die Antworten von Chatbots klingen meist logisch, sind aber nicht immer korrekt und häufig (zunächst) recht unkonkret. Anwender*innen müssen deshalb über Knowhow im Themenfeld der Anfrage verfügen, damit Sie die Antworten bewerten können. Wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dann ist erstaunlich viel möglich. So erläutert Wolfgang König von der Regionalen Koordinierungsstelle Netzwerk Q 4.0 in einem Video anschaulich im Dialog mit ChatGPT, wie die KI Ausbildner*innen bei der Umsetzung von Lernzielen nach der Bloomschen Taxonomie unterstützen kann. Der Chatbot liefert Ideen für seinen Einsatz für die Lernziel-Erreichung auf allen Stufen der Taxonomie, und zwar am Beispiel eines konkreten Fachinhalts. Im Anschluss bewertet das Programm die Qualität seiner Vorschläge und schätzt den Aufwand der nötigen Validierung durch einen Menschen.

Chatbots durch Feedback trainieren

Kompetente Anwender*innen erkennen falsche Antworten. Sie können Chatbots darauf hinweisen und sie dadurch trainieren. Darauf aufbauend können dann sinnvolle Ergebnisse entstehen. Ein Beispiel dafür zeigt ein weiteres Video von Wolfgang König, in dem ChatGPT eine Frage zwar in überzeugenden Formulierungen, aber sachlich falsch beantwortet. Nach mehrfachem Nachfragen und Korrigieren steigt die Qualität der Antworten deutlich. Das Video illustriert auch die Gefahren einer „Recherche“ mit ChatGPT – also einem Sprachmodell, das nicht für korrekte Antworten optimiert ist. Mit Stand vom Mai 2023 lassen sich die Ergebnisse verbessern, wenn ChatGPT zusammen mit dem Browser-Plugin webchatgpt.app verwendet wird.

Verwandte Artikel

![Eine Skizze zeigt eine kleine einheitliche Reihe von Häusern. Aus den Schornsteinen der Häuser steigen 0en und 1en auf.]()

Die Nachhaltigkeit von KI-Systemen einschätzen

Der Einsatz von KI hat Auswirkungen auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Erwachsenenbildungsorganisationen, die bereits KI-Systeme nutzen, können mit dem Tool SustAIn überprüfen, wie nachhaltig diese sind.![Die Ö-Cert Enquete fand im Wissensturm in Linz statt.]()

Erwachsenenbildung im Wandel: Ö-Cert Enquete hält Qualitätsfragen im Blick

Die zahlreich besuchte Ö-Cert-Enquete am 17. April 2024 thematisierte den Wert von Erwachsenenbildung in Zeiten geänderter gesellschaftlicher Anforderungen und technischer Möglichkeiten im Kontext von Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung.![Data Literacy in der Erwachsenenbildung]()

Erwachsenenbildungsangebote zu Data Literacy nehmen zu

Die Anzahl an Erwachsenenbildungsangeboten zum Thema Data Literacy steigt, so das Ergebnis einer deutschen Untersuchung. Im Fokus steht oft der Datenschutz, während es nur wenige Angebote zur aktiven Verarbeitung von Daten gibt.![Eine junge, glücklich wirkende Frau mit Brille sitzt vor einem Laptop und lächelt in die Kamera.]()

Digitale Bildung: EU beschließt neue Maßnahmen

Der Rat der Europäischen Union hat Empfehlungen beschlossen, um den digitalen Wandel in der Bildung voranzutreiben. Bis 2030 sollen 80% der EU-Bevölkerung zumindest grundlegende digitale Fähigkeiten aufweisen.![]()

Erwachsenenbildner*innen zu Besuch bei der Ausstellung zu KI und Mensch

Wie man bei der Nutzung von KI Daten schützen sollte und wie KI Diskriminierung zementiert: Die Ausstellung in Wien unterstützt dabei, für einen kritischen Umgang mit KI zu sensibilisieren.![Unboxing AI for AE]()

KI in Online-Meetings und Webinaren

Im vierten Webinar der KI-Serie am 06. Mai lernen Teilnehmende, wie sie Künstliche Intelligenz nützen können, um Live-Online-Veranstaltungen anschaulicher und inklusiver zu machen.